中新网重庆新闻4月16日电(陈佳欣)15日,以“家校社协同育人 齐聚力赋能成长”为主题的重庆“家·校·社”共育沙龙活动在北碚区渝悦江宸营销中心举行,助力搭建社会、家长、学校之间的桥梁,共话家校社共育生态体系建设。

随着《中华人民共和国家庭教育促进法》正式施行,在深化“双减”和校外学科培训清零的背景下,教育早已不再是一方的责任,“家校社协作、凝聚育人合力”,已成为新时代办好人民满意教育的重要路径。

2023年1月,教育部等13个部门联合印发《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》,提出到2035年,形成定位清晰、机制健全、联动紧密、科学高效的学校家庭社会协同育人机制。

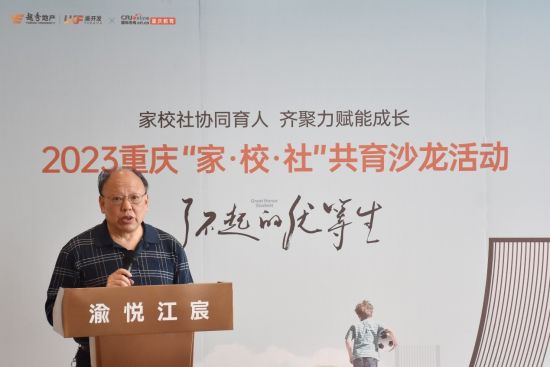

“近年来,重庆积极创建家校社协同育人新局面,发布全国首个《家校共育工作标准》,并先后印发《关于进一步加强家校共育工作的意见》《重庆市中小学家校共育工作实施方案》等相关文件,建立新型家校共育常态化协作育人机制。重庆各区县也积极搭建平台、壮大共育队伍、提高整体合力,开展一体化亲子活动,提高陪伴的质量。充分利用社会资源,用好大数据,把课堂延伸到社会。”重庆市教委原副巡视员、市教委关工委副主任郑金城在致辞中表示,目前,重庆已逐步形成学校组织、社会支持、媒体策划和宣传、家庭参与、基地配合的“共育格局”。实施家校社共育,应让家长参与学校教育,提高亲子教育能力,学校接纳家长参与教育优化学校工作,家庭学校结盟,争取社区和社会的教育资源,家长和教师成为教育伙伴。

活动中,通过圆桌对话的形式,专家、教师及媒体人士结合专业理论、实际案例和切身感悟,就家校社三位一体合作育人等议题进行深入探讨。

在各级教育部门的支持下,重庆已陆续组织开展多项家庭教育和校外教育活动,如爱心家庭、关爱之家、夏令营、科技节等,为学生提供了丰富多彩的学习机会和服务;也开展了多项家校社协同共育活动,如亲子阅读、家长开放日、家长会等,促进家校社三方面的紧密合作。

在重庆市国际教育研究会党支部书记、执行会长,重庆市教育国际交流协会服务中心副主任杜俊材看来,应从多方面推动家校社三位一体协同教育工作开展。其一,学校应合理释放部分权力,给予家长和社会两个主体,对育人活动的选择、制定、设计等权力。其二,家长应主动且深度参与合作共育,通过学习共同体平台破除思维定式,家长相互之间也可以利用线上空间交流养育经验,共同营造良好的合作氛围。其三,应激发社会成员的协助意识,多渠道开发区域资源,拓展教育环境和拓宽育人空间。

与此同时,他还认为不同文化背景下的育人目标应该以本地的文化作为根基,以理性的态度看待现有的生态、以开放的视角接纳不同的教育理念。重庆应以立足本土、深耕细作、放眼世界的视角下进行家校社协同育人的工作开展和创新。

“高中学生想用手机挣钱并休学,与家里关系僵持该怎么办?”“应该从哪些方面为青少年培养好的习惯,帮助青少年健康成长?”在现场交流环节,不同年龄段的家长们纷纷提出自己在教育方面的困惑。重庆市教委原副巡视员、市教委关工委副主任郑金城,西大附中星辰学校教务主任、语文教师、家校共育专委会理事、家庭教育指导师培训讲师吴蓉梅,重庆市第八中学校名师、优秀班主任、江北区骨干教师李伟为家长们现场作答。

“家校社协同育人,不是家庭教育、学校教育、社会教育的简单叠加,更不是相互替代,而是各自找准定位,发挥各自作用,形成育人合力。”郑金城说。